Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»

Да, кто из нас не знает эти слова из прекрасного старого московского романса, написанного замечательным Евгением Дмитриевичем Юрьевым (1882-1911). Не прожив и тридцати лет, он успел навсегда оставить след в культуре. Из-под его пера, помимо уже упомянутого романса, вышли такие как «В лунном сиянии», «Зачем любить, зачем страдать» и многие другие.

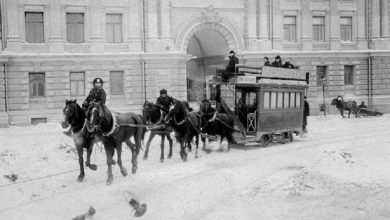

Но о романсе мы поговорим в другой раз, а сегодня наша тема – ямщики, которые были основным и единственным общественным транспортом до появления конки, а затем трамвая. Так какие они были – ямщики?

Начнём с разделения на три основных «сорта»: лихачей, извозчиков и ломовых.

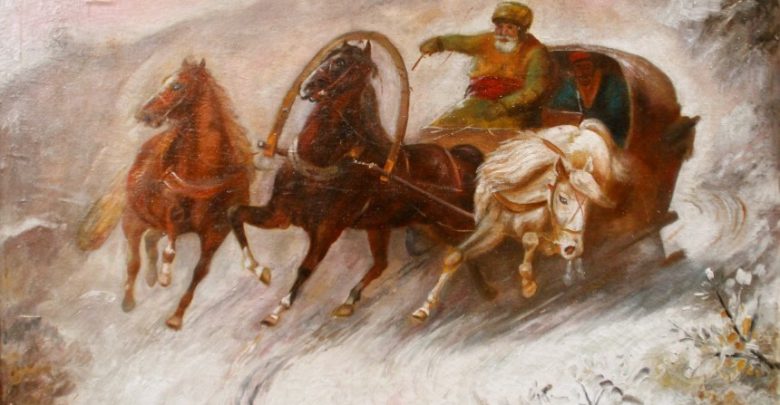

И, конечно же, первый в этом своеобразном табеле о рангах стоит «лихач». Это элита, даже можно сказать аристократы среди извозчиков. Они стояли в определённых местах – у лучших ресторанов и театров, в местах прогулок горожан и у гостиниц с богатыми постояльцами. Одного кивка для них было недостаточно, а на свист они даже и не трогались. Но, если посулить им щедрое вознаграждение, довозили до места быстрее ветра.

И, конечно же, первый в этом своеобразном табеле о рангах стоит «лихач». Это элита, даже можно сказать аристократы среди извозчиков. Они стояли в определённых местах – у лучших ресторанов и театров, в местах прогулок горожан и у гостиниц с богатыми постояльцами. Одного кивка для них было недостаточно, а на свист они даже и не трогались. Но, если посулить им щедрое вознаграждение, довозили до места быстрее ветра.

У них были хорошие, ухоженные лошади, лакированные коляски, зачастую на шинах-дутиках. Лихачи, как правило, работали на себя, рассчитывая на богатых клиентов. На «лихачах» ездили офицеры, кавалеры с дамами, богатые купцы. Лихачи любили франтить, отделывая свою форму выпушками из дорогого лисьего меха и наряжаясь в зимнее время взамен обычной для профессии барашковой шапки в настоящую «бобровую».

Ценились экипажи с откидным верхом, в них подвыпившие господа с дамами могли не бояться нескромных взглядов. Среди извозчиков своеобразной аристократией считались «голубчики» или «голуби со звоном», которые имели на своих экипажах мелодичные поддужные колокольчики. А название их произошло от знаменитого кучерского выкрика: «Эх, голуби!».

Второй сорт здесь «извозчик», которому стоит только моргнуть, и он сломя голову примчится к заказчику. Но везти будет его не быстро и не медленно, а так – серединка на половинку.

Второй сорт здесь «извозчик», которому стоит только моргнуть, и он сломя голову примчится к заказчику. Но везти будет его не быстро и не медленно, а так – серединка на половинку.

Костюмы извозчиков устанавливались распоряжениями городской управы. Они носили неуклюжий кафтан «на фантах», т. е. на двух сборках сзади, подпоясанный наборным поясом, и поярковую шляпу с пряжкой, доставшуюся им от старых цеховых фасонов начала девятнадцатого века.

И, наконец, третий сорт — «ломовой». Самый дешёвый и медленный способ передвижения. Но, тем не менее, пользовавшийся спросом, особенно для привоза покупок с ярмарок приказчиками и кухарками.

И, наконец, третий сорт — «ломовой». Самый дешёвый и медленный способ передвижения. Но, тем не менее, пользовавшийся спросом, особенно для привоза покупок с ярмарок приказчиками и кухарками.

Ломовые имели летом русские рубахи, жилеты, большие фартуки и картузы, а зимой те же шапки и «спинжаки», или ватные пиджаки. Самый старый костюм был кафтан, но с неимоверно набитым пенькой и «простланным» пушными продольными бороздами задом.

Номерной знак носили ранее на спине, возле ворота, и только позднее стали прибивать к облучку и задку экипажа.

Требования, которые предъявлялись извозчикам в Москве, были четко определены, но выполнялись далеко не всегда.

Все они, вне зависимости от «сорта», обязаны были быть не моложе 17 лет и не старше 65, иметь одежду без заплат другого цвета, содержать экипажи в исправности, чистоте, с фартуками — летом, а зимой — с полостями. Во время движения держаться следовало только правой стороны, а ездить умеренной рысью. С наступлением же сумерек следовало зажигать у экипажей фонари и ставить их вдоль тротуара в один ряд. Садиться внутрь карет других экипажей и слезать с козел на главных улицах извозчикам воспрещалось.

Кроме того, ямщикам приходилось проходить в полиции осмотр экипажа, после которого, если все в порядке ставили определенные пломбы. Извозчик должен был иметь свой номерной знак.

Специальной строкой в правилах означалось, что извозчик должен отличаться трезвым поведением. Это требование не выполнялось повсеместно, особенно зимой.

Как правило, извозчиками становились выходцы из низших сословий — в основном бывшие крестьяне, подавшиеся в город на заработки, но так и не нашедшие себе места на фабриках, заводах, торговых предприятиях, отставные солдаты. Спрос на них был большой ведь городской транспорт России прошлых веков был в руках извозчиков.